可動域のコントロール力が不調とパフォーマンスを分ける

「体が柔らかい=良いこと」

こう思っている人は多いのではないでしょうか?

実際、ストレッチをすれば疲れが取れる気がするし、ヨガやバレエのように柔軟な人を見ると「健康的」「美しい」と感じますよね。アスリートでも、可動域が広いほうがパフォーマンスが高いと思われがちです。

しかし

柔らかいだけでは、身体は守れません。

むしろ、柔らかいのに不調を繰り返す人は非常に多いのが現実です。

今回はそんな「柔らかさの落とし穴」について、関節の構造や運動機能の視点から深掘りし、正しい可動域との向き合い方をお伝えします。

柔らかいのに腰痛?肩こり?その理由

「昔から柔らかいねって言われる」

「ストレッチは毎日やってるのに肩こりが取れない」

「股関節は開くのに腰が痛い」

このような人に共通するのが、可動域はあるのにコントロールできていないという点です。

たとえば、開脚が180度できるのに、立ってしゃがむと膝が内に入ってしまったり、肩はすごく回るのにボールを投げると痛みが出たりする人。これらは「動かせる範囲が広い」のではなく、「不安定に広がってしまっている」状態です。

関節弛緩性って知っていますか?

柔らかい人に多く見られる特徴のひとつに、「関節弛緩性(かんせつしかんせい)」があります。

これは、関節を安定させる靭帯や関節包がゆるく、関節の可動範囲が通常よりも広い状態を指します。

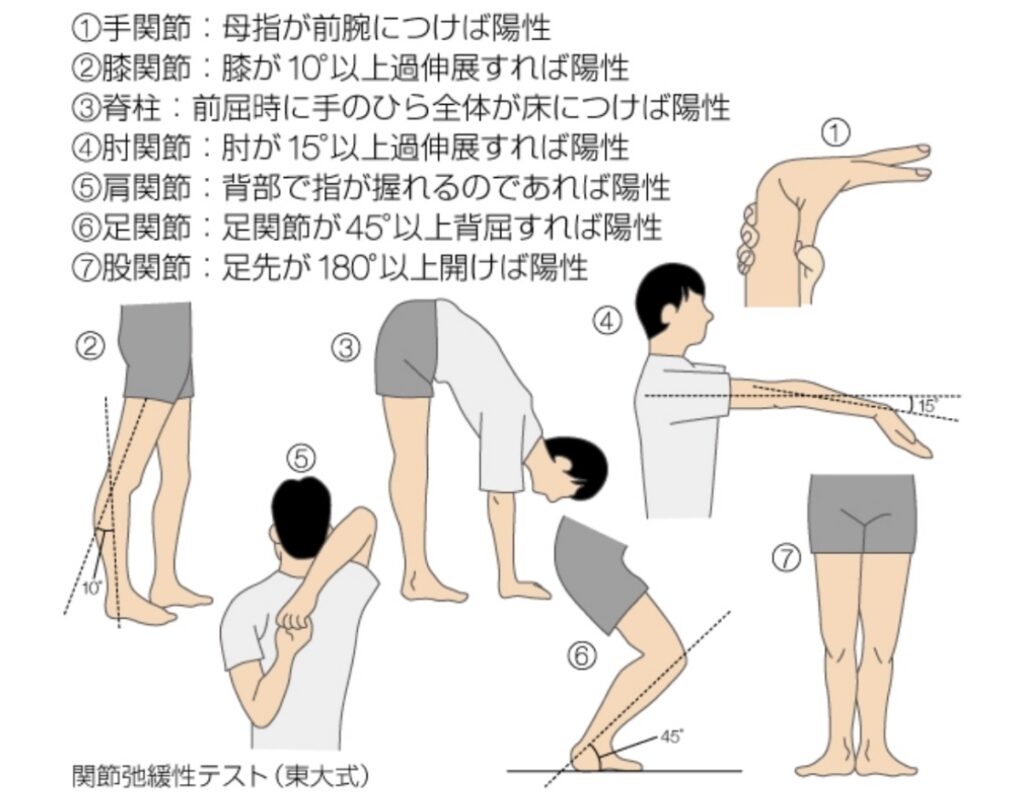

関節弛緩性テストもあるのでぜひチェックしてみてください。

関節弛緩性の特徴例

- 肘や膝が反る(過伸展)

- 指が手の甲側に大きく曲がる

- 足首がグラつきやすい

- 肩がすぐ外れる、もしくは外れそうな不安感がある

- 普段から脱力しやすく、身体が重たく感じる

これらは一見「すごい!」と思われがちですが、実は身体を支える構造が弱いため、筋肉で無理やり支えようとし続け、結果的に不調や疲労がたまりやすくなるのです。

柔軟性より大事なのは「コントロール力」

「可動域がある」=「その範囲を思い通りに使える」というわけではありません。

身体を自由に動かすには、ただ伸びるだけでなく、伸びたところで安定させる力や動きを止める力が必要になります。

この力を出せる可動域のことはいわゆる使える可動域

となります。

例えば、ピッチャーがリリース時に肩が極端に開いてしまう場合、それを支える背中や肩甲骨周囲の筋群がうまく働いていなければ、球速アップどころか、ケガに繋がります。

柔らかい人こそ、支える力をつけるべき

関節弛緩性がある方、もともと柔らかい人ほど、以下のようなアプローチが必要です:

- 体幹を含めた安定性トレーニング

- 自重や軽い負荷での「止める」動きの練習

- 日常動作の姿勢・癖の見直し

- 柔らかい部位より、支えるべき部位の強化

ピラティスやコントロール系トレーニングは、まさにこれに最適です。

筋肉を固めるのではなく、必要なタイミングで必要なだけ働かせるための再教育ができるからです。

柔らかさはメリットにも、デメリットにもなる

柔らかさは、確かに大きな武器です。

しかしそれを扱える身体に変えなければ、その武器は自分を傷つけるリスクにもなり得ます。

本当に柔軟性を活かしたいなら、

その可動域の中で力を発揮できる身体を作ること。

これが、痛みのない日常をつくり、スポーツのパフォーマンスを上げる唯一の道です。

最後に

あなたが今、「柔らかいけど、なんか不調が多い」「体の使い方がうまくいかない」と感じているなら、それは柔軟性の問題ではなく、コントロール力の欠如かもしれません。

もし思い当たる節があれば、ストレッチやマッサージだけではなく、使える身体を作るトレーニングを取り入れてみてください。

体が柔らかい人ほど、実は「支える力」が必要です。

柔軟性の先にある動ける身体、一緒に作っていきましょう。

パーソナルジムAscend Performanceでは単なる柔らかさだけでなく安定性と共に向上し悩みの解決をしていきます!

ご興味のある方はぜひ体験へお越しください!!